芳芳的田野手记|莆田的隐喻世界:一支兴化军的精神符号(下)

《芳芳的田野手记》是由“汀塘村口述文化志”项目与“码字工人联盟”合作的专栏,跟着人类学者郁弘芳的田野脚步,一起走读汀塘、莆田、福建的人文历史、风俗习惯、地域文化。

隐喻的世界:一支兴化军的精神符号(下)——莆田的铺境体系、明山铺宫考

芳芳(郁弘芳)

人类学独立田野工作者

汀塘村口述文化志项目代理人

正文

建筑与空间从来不只是一个物理的存在,也是符号、精神、文化的载体。莆田庞杂的“社”、“宫”、“庙”、“坛”、“亭”是天然的公共空间,记录着这片土地的信仰和历史,也塑造着这个地方的地域性、公共性和家国意识。

莆田的民间社祀中,我们看到村庄的创造与建构,亦可以读到国家的符号,看到国家的在场。家国意识在被传统沿袭下来的民俗范式所包容,尽管它是如此隐性,却真实存在。我在汀塘村还看到了一种叫做“铺宫”的宫庙形式,它起到“联社”的功能,用经久的实力证明了宫庙在保持基层稳定和抗击外敌的双重作用。

因为宫庙与神明的存在,逝去的历史不是如烟花般消失了,而是如星辰般照耀在莆田的民间日常生活中。它们如一条条脉搏,链接着遥远的文明心脏。当然,这些“精神活化石”也并非只存在于莆田一地,因此,跨区域的比较或许可以帮助我们探见其更多幸存至今的原因。

境的普遍性与泉州莆田之铺境

“境”在今日之沿袭,在福建的宁德、福州、泉州、莆田、台湾皆可见。区别在于,莆田有社亦有境(仙游除外),而其他地方有境无社。既然无社,莆田仍统称社公,而其他地方则称“境主”、“境主公”、“地主”、“社头公”等。

历代地方志中并没有“境”这一栏,可见“境”并不是一种在国家政治资源分配下的基本行政单位。但它作为一种地方性自治单位,却在中国乡村社会扮演着重要的“保境安民”、“村民联合”、“寓教于乐”和“调节时令”的诸多作用。

清代钱塘人施鸿保在福建做幕僚时(道光咸丰年间)写作了一部《闽杂记》,里面写道:“境犹之社,福州社庙皆谓之境,或亦曰涧。”可见,福州之社在清代已经“境庙”化了。今天,福州盘古乡、黄山村等地还保留着“境庙”习俗,祀奉着各自的本地保护神 “仁主尊王”、“大王神”等境主,在神诞日举行盛大的游神活动。

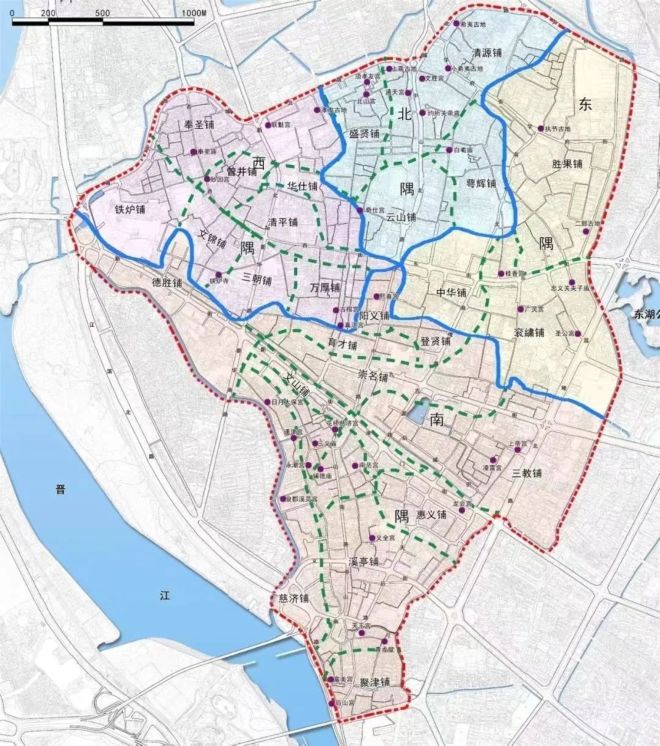

图:泉州古城的隅-铺-境地图泉州古城也保留着境宫和境主公,定期组织绕境活动,为境主庆生。泉州学者根据文献与口述绘制出了明清“隅-铺-境”的示意图。关于“境”在福建广泛存在的原因,王振忠先生认为明清时期,福州之境增多是因为自然灾害。王铭铭先生认为泉州之铺境与明清军事部署的空间布置有关。我认为莆田的情况更接近泉州。因为相对于福州而言,泉州与莆田除了保留了“境”制,同样保留了“铺”制。泉州古城有“三十六铺、七十二境”之说,涵江有“涵头二十四铺”之说。泉州城中村改造时,“乡里老大”(铺境庙主事)和开发商谈判的首要条件就是保留或重建铺境庙。今天的涵江人仍称自己是某某铺的。老人们说,涵江的城隍庙“鲤江庙”,是清初迁界从莆禧卫城迁址而来,每年农历十月,城隍出游仍须游遍二十四铺。与泉州类似,涵江的“城隍庙—铺—境”,亦构成了三个等级的地方神系统。郑振满和丁荷生教授在对莆田南北洋平原的研究时,找到一份清代乾隆时期的铺境清册,记载了莆田县各里各铺所属的村庄。资料显示,“当时政府主要依靠里的系统收税,依靠铺的系统派差。属于同一里、同一铺的村庄必须共同承担对国家的义务,通常也要共同维护社会治安、举办文教、慈善事业和举行宗教仪式。这些对聚落关系都有深刻的影响。”

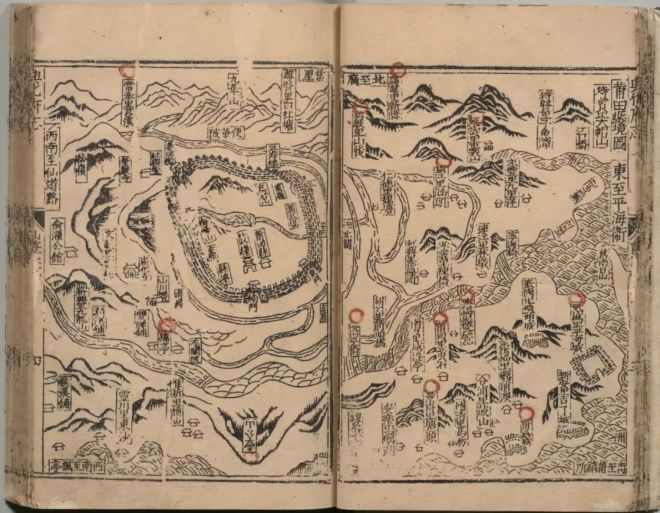

图:明万历《兴化府志》莆田县境图

涵头二十四铺

龙兴铺,新桥铺,楼下铺,港头铺,

西林铺,田尾铺,保尾铺,宫口铺,

前街铺,后街铺,仓头铺,青年铺,

后坡铺,延宁铺,霞徐铺,宫下铺,

仓前铺,后度铺,铺尾铺,忠孝铺,

孝义铺,鉴前铺,下洋铺,塘北铺。

(录自《涵江纪胜》第141~142页)

明山铺宫与信仰圈理论

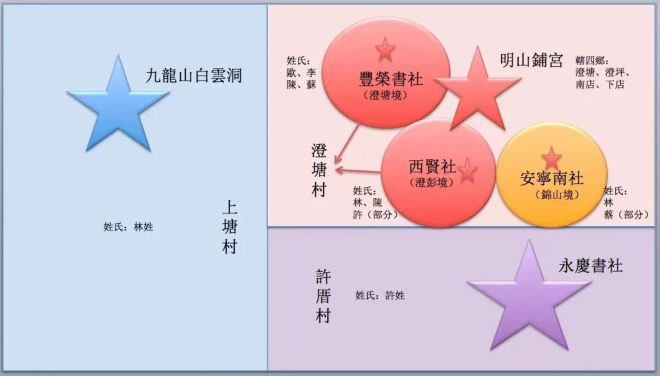

今天的莆田沿海汀塘村亦有一铺宫。汀塘村有一汀坪山,汀坪山上有一“明山祖宫”,人称“明山铺宫”。铺宫辖“四乡三社”,守护近一万名村民。当地人说:“这是一个四乡联合的铺宫。”曾经抵抗过倭寇,也用于与周边的大姓村庄形成一种力量的制衡。

图:明山铺宫与周边里社关系示意图

相较于周边的林姓与许姓,汀塘的几个姓氏人数皆属少数。因为铺宫的存在,我们看到了小姓氏之间的联盟。明山铺宫的“四乡”指的是汀塘、汀坪、南店、下店四个自然村。“三社”为丰荣书社、西贤社、安宁南社。乡有“乡老”,铺宫亦设有“铺老”,由域内年龄最长的乡老担任。

日常活动由“董事会”组织安排,如铺宫有大事商议,须邀请铺老及各社乡老、村中贤士一同商议。我曾参与过一次明山铺宫的重大会议,关于新殿的众筹事宜。“铺老”坐在首席的位置上,其他乡老次之。听取铺老和乡老意见的环节非常重要,而铺宫的董事长则主要行使主持会议的工作。

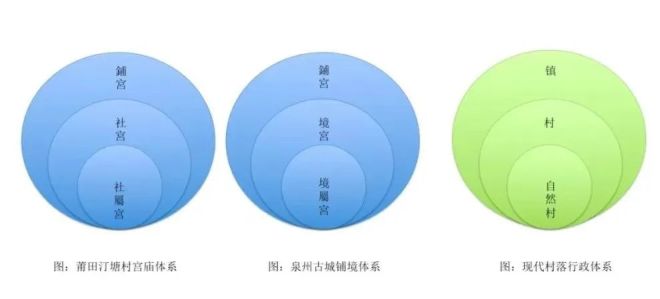

因为铺宫的存在,我看到了村庄联盟的存在,亦看到“乡老”习俗在乡村的延续。诚然,我在游历莆田宫庙时,反复看到“二十四孝图”出现在壁画中。因为铺宫的存在,我们亦在同一个村内看到了莆田民间宫庙的三个层级:“铺宫”在“社宫”之上,“社宫”之下又辖境内诸宫庙。可以这样说,在乡村社会,信仰系统仿照行政系统的样子建立出了自己独立的体系。

图:明山铺宫所辖社境及层级示意图

莆田的宫庙虽规模不一、神源庞杂又数量众多,但境域归属却十分明确,形成了一个层层圈套的等级系统。而这种“境”之上还有“铺”的现象,除了在莆田,在泉州和台湾也还能见到。研究泉州文化的学者称之为“铺境体系”,我认为在莆田,称“铺社体系”更为直接。铺境/铺社制度是研究莆田文化研究和闽南文化研究无法绕过去的课题,因为它在今天的莆-泉-台的信仰生活和民俗生活中都扮演着经纬作用。1938年,日本学者冈田谦基于对台湾北部村庄的研究,提出了“祭祀圈”理论。上世纪七八十年代,台湾学者许嘉明、林美容等人进一步细化了“祭祀圈”理论,并提出了“信仰圈”概念。这些研究成果为解释莆闽台地区的“铺境体系”搭建了理论框架。但我认为,本质上,“信仰圈”是一种信仰体系“类行政化”的建制。

图:明代福建海防地图

铺、卫所与明代抗倭

铺,本是古代邮驿系统中的一环,称为“急递铺”。这一类地名在全国各地的地名中仍有所保留,主要见于“十里铺”、“二十里铺”,描述的是此地与中心城区的距离。宋代城厢有类似今天派出所的机构,叫“军巡铺”,职责为查看烟火和提防偷盗。到了明代,由于军事海防的需要,沿海的“铺”与“卫所”的关系最为紧密。汀塘的老人亦说:“明山铺宫”的所在地,就与明代抗击倭寇有关。明山铺宫其南10公里是明代“平海卫城”旧址,东30公里为“南日水寨”旧址,西南30公里处是“莆禧卫城”旧址。三者皆为朱元璋为抗倭钦定设立的卫所。忽必烈时期,蒙元军队征战日本之后,彻底改变了中日两国的关系。从征日失败直到元朝灭亡,近百年的时间里,倭寇来袭的记录史不绝书。明朝初立,明军水师实力不足,为了防止倭寇侵入,朱元璋实行海禁、以防御为主,在沿海兴建海防营。为了实现“养百万兵而不费民间一粟”的目标,朱元璋构想出了“卫所制”。“卫所制”是明代最主要的军事制度,因为卫所兼有屯田、行政等功能,对中国沿海的社会政治、经济、文化、习俗等各方面都产生过广泛而深刻的影响。尤其是明朝政府推行的卫学,即在设有武卫的地方专门设置官学,挑选“优秀的武官与军士子弟入学接受教育”,教授礼、乐、射、御、书、数,又在乡村延续社学启蒙。沿海的卫学制度改变了莆田原有的府学、县学资源集中的结构,大大地便利了莆田沿海学子入学深造。以汀塘村所在的武盛里为例,汀塘村出的第一位大官欧志学就是从平海卫学考入的举人,并成为“海内名士交重之,吴中诸文学争延为师”的经学名家。故《秀屿区志》中记载:“欧志学,字须静,秀屿区平海人。”

宋初立兴化军、明初设卫所,深刻地改变了兴化人与国家的关系。正如民国石匏老人张琴识在《重刊福建兴化县志序》中写道:

国家画疆分治,治理愈密,则文化愈开,人才亦愈盛。宋初分天下为州、军,地大不过十数县,小则二三县而已,皆以台阁重臣领之,直达于天子。故有宋一代人才之盛超轶汉唐,此其验也。

废治之后,人才遂寂,非地运有盛衰,乃教化有隆替也。明代平海设卫置学,奉谷、武盛、新安、崇福诸里人文大盛,有至卿相贰者。清初划界,弃为瓯脱,今则人民椎鲁,识字者十无一二。以知古人设官分治,不惜烦费,诚为国家文野之分,系乎此耳。(写于中华民国二十五年三月)

图:欧志学“五经师表”油纸灯

明朝初期,国力强盛,海防巩固。无论京、省驻军,还是皇帝、藩王的亲军、护军,均按卫所编制。《明史·兵志二》载:“天下既定,度地害要,系一郡者设所,连郡者设卫。(以5600人为一卫,1120人为一个千户所,112人为一个百户所,50人为一总旗,10人为一小旗。)”《大明令》又有兵令十一条,其一为:“凡各处城楼、 窝铺腹里 、有军城池 , 每二十丈置一铺。边境城池 , 每十丈置一铺。其总兵官随机应变增置者不在此限, 无军处所有司自行设置。”可见,“铺”可配合城楼、军池而作为军事防御体系中的一部分。那么汀塘村明山铺宫,是否原为一个军事驿铺呢?《秀屿区志》载:“秀屿区地处福建沿海中部,在古代漫长的时间里,海上交通比较发达,陆上交通比较落后。明代初年,朝廷为了军事需要,在区域内开辟驿道,设立驿铺。”由此可见,秀屿区之“铺”,与军事有关的可能性非常大。明代《八闽通志·公署》记:“平海卫烽燧(即烟墩)凡三十二处俱在莆田县,洪武间创置。本卫分军守瞭。天顺三年(1459年),按察司事佥事牟令各巡检司弓兵代之...嵌头山、石井山、上欧山、小澳山、赤岐山、石狮山(上六处在武盛里)”这里的弓兵是负责地方巡逻、缉捕之事的兵士,属巡检司(县尉)管辖。巡检司主要设置在关津、要冲之处,稽查无路引外出之人。据向村民考证,此处写的“武盛里上欧山”应该就是明山铺宫的所在地,今天叫汀坪山。当地人说,“汀坪”这个名字是清代截界后才有的。明山铺宫这块地一直属于汀塘境欧厝,而欧厝早有上欧、下欧之别。此山在上欧地界,故称上欧山亦可成立。

图:明山铺宫鸟瞰图

从地理上看,“汀坪山”确实是周边村庄相对地势最高的地方,作军事眺望、烽火传信非常适合。即使在今天,依然是“四乡三社”乡民拜拜与商议大事之处。从史实上看,此地确实曾是明代抗倭的主战场之一。明山铺宫的简介中写道:明嘉靖四十二年(1563年),倭寇三千人入侵至汀塘邻村“许厝”结巢。福建都督刘显率部进剿,以明山铺宫所在地作为抗倭基地。是年四月,刘显率军与戚继光、俞大猷等部同时向许厝发起攻击,大败倭寇。嘉靖年间,“政治腐败、武备松弛,兴化卫所兵员缺额,训练涣散”。嘉靖四十一年(1562)十一月二十九日深夜,坚守了一年多的兴化府城被倭寇占领,全城军民被杀1万多人,这是倭患以来“第一个,也是唯一一个被倭寇攻陷的府城”。消息传开,八闽大震。明廷急命俞大猷任福建总兵,戚继光率浙师援闽。许厝战役是莆田抗倭历史上的收官之战。是时,最后一支倭寇由平海城迁出,一支在许厝结巢,一支在赤崎山下结营,互为犄角。俞大猷、戚继光和刘显分三路夹击许厝倭巢,共歼灭倭寇2200人,救出被掳群众3000人,莆田长达二十年的倭患就此基本解除。“上欧山”本是一座不起眼的小山,因为山势并不显眼,这次战役之前的方志中皆没有记载。然而1563年抗倭战役之后,不仅许厝村作为莆田唯一的村名被标注在《明代福建地图》上,上欧山也被标注在乾隆《兴化府莆田县志》海防地图的重要位置。

图:《中国历史地图集》之明代福建地图,谭其骧主编

图:乾隆《兴化府莆田县志》卷十一《戎备志 附海图》

“铺、境、社”民俗体系之思考

在写作汀塘村的这些“社”、“境”、“铺”之前,我并非对其历史考证卓有兴趣。而是在漫长的民俗活动参与中,关于“旗帜”、“白玉狮”(当地的白马)、鞭炮、火堆等等的民俗意象,充斥着我的头脑,引导着我写到这个方向。终于,在看到惊悚的莆田元宵表演时,我仿佛有点“悟”了。四千年的“社”,明明在明朝中期便衰微了,偏偏在莆田复兴了起来。明清的“铺”的军事意义明明已经不在,却仍以“铺宫”的形式存在下来,在社会网络中依然扮演着实实在在“联社”的功能,这些确实是一种特殊的社会现象。诚然,学者们可以解释这种存在,是因为在社会中承担着非常现实的功能,例如联民、联社。但“功能理论”却不能完美解释其“形而上”的精神层面。因为中国古代的制度设计,还有其“目的”和“意义”的深度所在,作为一种潜移默化“教化”的方式。既然是一种教化,那么它便不针对有学问的人。这也就是为什么莆田的文脉在清代被所谓“切断”之后,民俗却以一种势不可挡的力量复兴起来。因为民俗活动可以超越语言,而具有一种表演性。因此,我作为一个外乡人,虽然不能听懂很多莆田话,但是只要我参与得够多,像一个莆田小孩子那样,亦仿佛能摸到它的脉搏。《莆田宗教志》说:“社神在我国古代与稷神并列称国家(国家、粮食)的象征。”这句话说的一点也不错。但更深入地说,“社祀”在设立之初是一种“家国精神”的象征。而这一点,却很少再被提起。正是因为它本具有这种象征性,才能在国家发生危难时,发挥其“军社”的作用,而在盛世则以“书社”的姿态出现。当然,如果人们无法看到背后的“浩然正气”,只是沉溺于繁琐的仪式之中,被神明护佑的叙事所吞噬,甚至在里社竞争中养成了帮派争斗的恶习,这不能不说也是一种流弊。这也就是为什么江口平原有“七境仪式联盟”,来打破这种争执、修复里社关系。而我看到那些真正深明大义的莆田人,则是一方面敬畏神明,一方面亦有着现实主义的公共精神。他们为里社的活动出谋划策,他们关心神明,也关心自身,更关心村庄。即使是一介村民,他们也关注民族与国家的命运。我觉得他们的精神,是与莆田祀祭中的家国精神真正贯通的。中国史学的开山鼻祖、春秋鲁国史官左丘明在《左传春秋》中说:“国之大事,在祀与戎。”在古代,祭祀和军事同等重要。因为军事征服的是人,而祭祀征服的是人心。“祀”与“戎”互为补充,为古之太平盛世奠定了物质与精神的基础。“祀”之形式虽易流变,但祀之精神中那份自远古而来的“敬意”,是超越民族与宗教的。每一民族“祀”的形式虽不同,但“敬意”与“纪念”是普世的。因此,即使在无神论的地区,纪念碑、纪念塔、纪念馆等形式也依然盛行,这是人类记录历史最基本的方式之一。在莆田,人们相信死后仍有一个世界。对于历史上那些曾为莆田殒命之人,莆田人以建宫立庙、世代香火的方式纪念他们,愿他们在另一个“看不见的世界”继续保卫莆田,这是莆田人表达纪念的方式、诉说祈望的方式,亦是莆田教化子孙的方式。因此,虽然莆田的民俗复杂难懂,或许换个角度慢慢想,很多疑问便可豁然开朗:若我是其中的一员,这些活动和仪式希望让我拥有何种品质?这是我小小的经验。因为在我看来,莆田民俗实在是一个重于“教化”的大熔炉,终究不负“兴化”之名。而其中,作为支柱的乃是一种看不见但可以感受到的“兴化军精神”。汀坪山,不是一座多高的山,甚至不到百米,95岁的铺老拄着拐杖慢慢走,也能抵达。这里是汀塘村的制高点,也是附近村庄的制高点,这里的主神不是观音,不是佛祖,而是齐天大圣。齐天大圣是“忠、勇、明、义”的精神化身。

莆田人的世界里,军队有两种:一种是看得见的军队,一种是看不见的军队。或许,莆田那支看得见的英勇军已在岁月中湮没。然而,在民俗信仰中,我却依然感受到一种“护国庇民”的军队精神在熠熠生辉。用当地人的话说,就是一支看不见的军队。这种蕴含在民俗信仰中的“精神力”,我认为在值得被今天的莆田人抽象出来,重新阅读和理解。

汀塘村齐天大圣的领域内,还有好几位“大人”的宫庙,比如孔大人、乌大人、胆(走字底胆)大人。信众常常连他们的全名也并不知晓,甚至在字典中也查无此字,然而一旦建庙祀奉,便世代相传。他们到底是哪里来的大人?人们并不纠结于此。总之,齐天大圣可以带领着这些“大人”可以护一方平安。而这些“大人”,手中还各有一支“少年班”。这是一支支看不见的“童子军”。村里还有很多女性神,除了观音大士、妈祖娘娘,还有姨妈大人、五部大妈。很多人不解为何重男轻女的莆田,诞生了这么多女性神?实则或许是没有参透这一点:此为“巾帼不让须眉”。莆田历史上若女子有“庇民”甚至“护国”之功受到祀奉,后人并不因她是女子而亏待半分。前有护航女神妈祖,后有陆上妇幼女神陈靖姑、治水女神钱四娘。莆田“祀神”,重在庇民之精神,并不在性别、长幼,甚至不一定是“人”。若他/她还有护国之功、教化的作用,深明大义,不局限于庇护一时一地之子民,那么莆田人便会大肆祀奉之。这也是为何妈祖才能被历代皇帝累次敕封的原因,因为她真正做到了“护国庇民”、深明大义,屡建奇功。她以看不见的方式,实现了莆田人最高的人生梦想,履行了兴化军的最高使命。

// 本文参考文献 //

[1] 余清良 《明代“铺”、“境”、“社”含义考辨——以福建地区为例》

[2] 陈垂成、林胜利《泉州旧城铺境稽略》

[3] 郑振满《莆田平原的聚落形态与仪式联盟》

[4] 陈金亮《境、境庙与闽东南民间社会》

[5] 历代兴化府志、莆田县志

本文感谢莆田汀塘村李荣兰老书记、诗人南夫老师提供宝贵意见。